- Vol.04 株式会社大石工作所

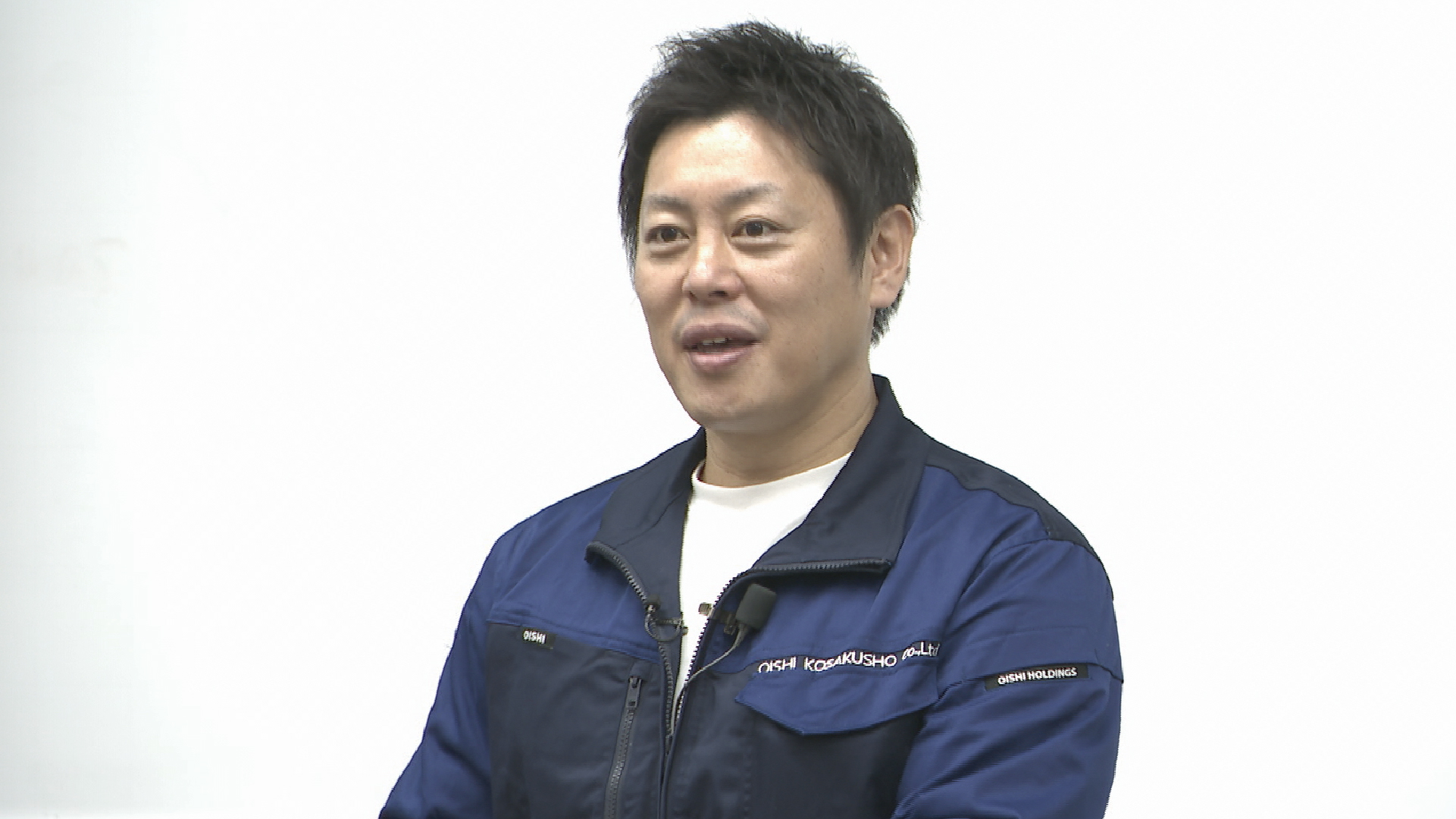

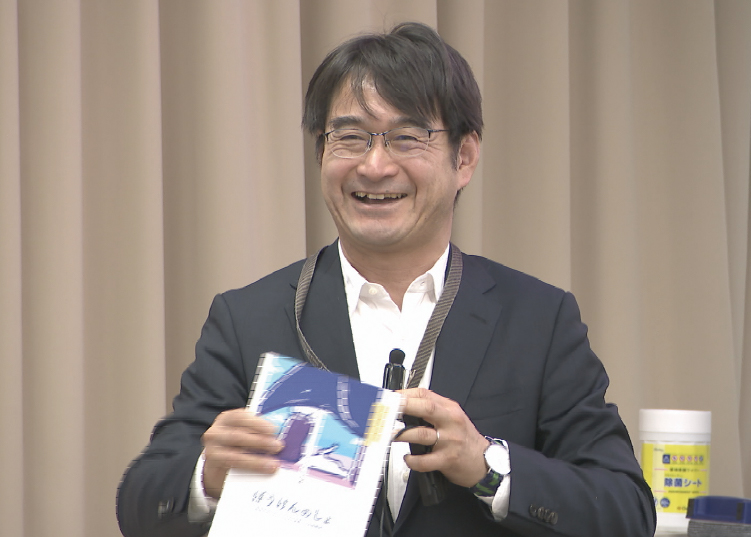

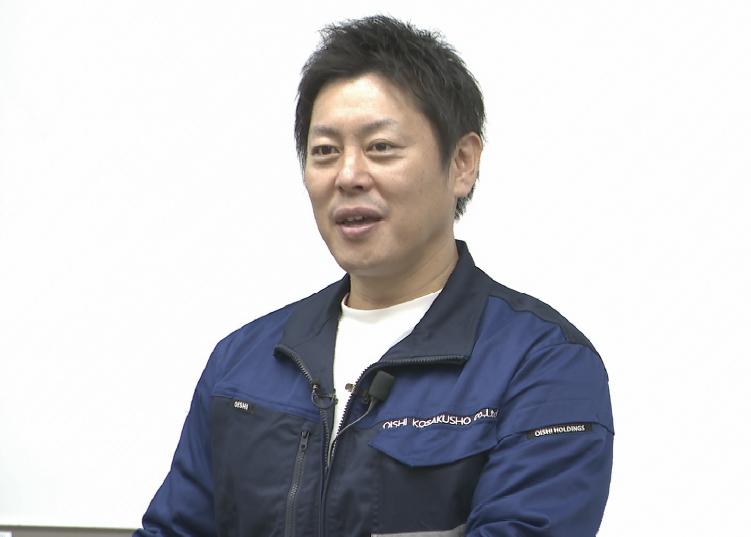

- 代表取締役社長 大石 憲一

社員を一番に考える社長の熱い想いを聞き、

会社の本質を知ることができました。

- 講義内容・登壇企業紹介

- INTRO

DUCTION

DUCTION

今回の講義内容

「社員さんを大切にしようと思ったきっかけはありますか?」

「人を育てる上で具体的にどのような目標や方針を立てていますか?」

「社員が楽しく仕事ができるようにしている工夫はどのようなところにありますか?」

会社の中心は「人」という大石社長に、人について質問攻め!

なぜ人が一番大事なのか。大事にするためになにをしているのか。

「会社」についての考え方が変わるきっかけになる、貴重な時間でした。

登壇企業について

社会のインフラである「プラント」。

この「プラントを守る」ことと、

「ものづくりを守る」ことを使命とし、

地域のみんなの生活を支えてくれている会社です。

登壇者紹介

-

株式会社大石工作所代表取締役社長

大石 憲一

- CM一覧

- MOVIE

- 学生から企業に向けて、

100個の質問をしました!

100個の質問をしました!

- Q.

- 4

プラントメンテナンスや工事のような技術職以外でも活躍できる仕事があれば知りたいです。

大石社長

プラントの工事を円滑に進め、完成させるためには、総務・購買・業務・人事・経理といった管理部門のサポートが必要です。会社全体の運営を支え、現場で働く社員が安心して働ける環境を整えている管理部門なくしては企業は成り立ちません。

- Q.

- 20

一貫施工体制を構築するためにどのような人材教育や設備管理、システムを整備していますか?

大石社長

一貫施工を実現するために様々なスキルを持ったサプライヤー(協力会社)とパートナーシップを構築しています。一貫施工体制の維持にはサプライヤー管理が重要です。

- Q.

- 46

女性の就職率が少ない職業だと思われるが、現在大石工作所にはどれぐらい女性がいて、現在いる女性の社員はどんな仕事をされているのか知りたいです。

大石社長

全体の15%が女性従業員です。品質保証部や総務部で女性社員が活躍しています。今後は設計等の業務にも女性が活躍してくれることを期待しています。

- Q.

- 79

「いきいきわくわくプロジェクト」について興味をもったので、具体的に教えていただきたいです。

大石社長

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうということも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。全社員が個々の価値観や能力を最大限に活かしながら「いきいきわくわく」働けるように、ワーク・ライフ・バランスを考慮した職場環境づくりの推進と、エンゲージメント(会社と社員の相互信頼)向上を目指すためにこの取り組みを始めました。

- Q.

- 89

学生時代にしかできない経験をしておくとよいとありましたが、勉学やその他の活動など具体的にはどのようなことがどう将来に役立ちますか?

大石社長

一歩踏み込み、深堀していくことをお勧めします。具体的にはアルバイト等においても、社長や店長の立ち場となって物事を考え、その仕事の目的や仕事の流れ、お金の動き等の実践的な経験を積むことが社会に出てとても役に立つと思います。また、社会に出ると思っているほど時間がないので、海外の文化や価値観に触れることも良いと思います。私もラグビーばかりしていたので、留学をすればよかったと後悔しています。これからは投資や資産運用が大切になってくると思いますので、お金の知識や投資、ファイナンス、会計の基礎を勉強するのもいかがでしょうか。必ず役に立つはずです。

- 講義中に答えられなかった残りの質問も

すべて答えてもらいます!

すべて答えてもらいます!

- Q.

- 企業の基本情報、提供する製品・サービスについて

-

一貫施工体制は難易度が高いと聞きました。リスクが高いにも関わらず、一貫して行う体制を取り始め、続けられている理由を教えてください。

顧客から一貫施工による責任施工体制を求められています。その顧客要求を満たすために、一貫施工を取り始めました。また、常に当社の内外部環境を把握し、重要課題の解決をしていくことで体制を維持しています。

-

長い歴史のなかでさまざまな経験をされたと思いますが、大変だった時期はありますか?またそれをどのように乗り越えられましたか?

昭和55年に顧客の事業が国内から撤退した時が当社にとって一番大変だった時期と言えます。また、大企業の地方進出やグローバル競争に巻き込まれた時も大変でした。現在では、物価高騰やエネルギー問題、少子高齢化、国内の内需減少等の問題に直面しており、企業を取り巻く事業環境が変わる度に様々な機会や脅威にさらされます。それらの潜在化したリスクを顕在化し、自社の強みを活かし、リスクマネジメントを実施することで厳しい時期を乗り切ります。

-

プラントという社会のインフラを取り扱う企業として大切にしていることはなんですか?

当社は、社会インフラを支えるプラントを守る企業として、「信頼」を最も大切にしています。顧客や地域から信頼を得るために必要なのが、「安全」「品質」「規律」「環境」「人材」であると考えています。これらは、当社の5つの管理方針としても定めています。プラントは社会や産業の基盤であり、一つのミスが大きな影響を及ぼす可能性がありますので、安全を最優先するという安全の基本理念の下、確実な施工と高品質で最適なサービスを提供することを心掛けています。

-

プラントメンテナンスや工事のような技術職以外でも活躍できる仕事があれば知りたいです。

プラントの工事を円滑に進め、完成させるためには、総務・購買・業務・人事・経理といった管理部門のサポートが必要です。会社全体の運営を支え、現場で働く社員が安心して働ける環境を整えている管理部門なくしては企業は成り立ちません。

-

HPに女性雇用についてありましたが、女性雇用を進める理由は何ですか?

女性の雇用を促進することで、優秀な人材を確保しやすくなります。また、女性を雇用することで企業に多様な視点が取り入れられ、より柔軟で創造的な発想やアイデアが生まれると思います。

性別に関係なく、能力や意欲に基づいて雇用機会を提供することで、公平な職場環境の実現と社会全体の安定をもたらし、女性が活躍できる職場は、社会的にも評価され、企業のブランド力向上に繋がると考えています。 -

お客様のニーズにこたえるために行っている取り組みはありますか?

自社にテクニカルトレーニングセンターを作り、社員のスキルアップを実施し、早期戦力化(プロフェッショナル化)に取り組んでいます。また、e-learningや社内外の研修、資格取得を積極的に支援し、より高度な人材を育成するしくみをこうちくしています。プラントの安定稼働には組織的な管理体制が必須であり、安全や品質などの管理体制が機能しているかを常にチェックし、常に高水準の施工を目指しています。

-

プラントの設計とメンテナンスを一貫して行わない企業もあるそうですが、それだけ大変なことなのになぜ一貫してやろうと思ったのですか?

プラントの設計段階から建設やメンテナンスにおける一貫施工体制を行うことで、弊社に一括発注していただき、お客様の発注業務の簡素化やトータル的なコストダウンに寄与しています。設計とメンテナンスの両方を理解していることで、設備の寿命を延ばし、故障リスクを最小限に抑えるような提案や問題が発生した場合でも迅速かつ的確に対応できる体制が整っているため、顧客満足度に繋がり、弊社が選ばれる理由の一つになります。それらが企業の優位性をもたらし、収益や社員への還元にも繋がっていきます。

-

いきいきわくわくプロジェクトを実施したきっかけはなんですか?

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうということも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。全社員が個々の価値観や能力を最大限に活かしながら「いきいきわくわく」働けるように、ワーク・ライフ・バランスを考慮した職場環境づくりの推進と、エンゲージメント(会社と社員の相互信頼)向上を目指すためにこの取り組みを始めました。

-

企業に蓄積された技術が高品質に繋がっていると存じますが、企業の成長を目指して新たな技術を導入・習得するためにはどのようなことをしていますか?

3Dレーザー加工機や3Dスキャン測定器等の先進機器の導入により、品質の向上や生産性、効率化を図っています。最近では、IT・AIによるDX化を推進しており、管理業務の省力化・自動化を目指しております。また、人に保有する技術技能については、当社の人材育成方針の下、社内の教育システムにより、早期のキャリア形成・キャリアアップを実現し、エンジニアリングサービスやメンテナンスサービスの向上を実現しています。

-

プラントって馴染みのないイメージがありましたが、世間の人にどんなアピールをして、大石工作所を知ってもらっていますか?

地域の方々に当社の工場を見学していただく「オープンファクトリー」をはじめ、小学生向けのお仕事体験や中学生のU-15ジョブチャレンジ、高校生の工場見学やインターンシップ、出張講座、大学生のインターンシップ等、会社のことやプラントを知っていただく様々な取り組みが当社にはあります。また、地域の方々のイベントやお祭り等の地域行事に協賛させていただき、地域を元気にすることで、当社をアピールしています。

-

社員の技術向上の研修や教育にどのくらい時間をかけていますか?

当社では、入社後約3カ月間の新入社員教育を実施しています。社内の主要な業務や大まかなプロセスを理解することと、プラントの特性や作業をする上で必要な最低限の資格やスキルを習得します。その後、各部門のジョブトライアルやキャリア面談等を経て、配属になります。専門的な知識やスキルは業務経験を積みながら、国家資格等の資格取得やマネジメント研修を実施し、キャリアアップを目指していきます。

-

経営理念に「浮利を負わず」とありますが、堅実経営を行おうと思ったきっかけについて教えてください。

安全を最優先するということ、地域や顧客との信頼関係を築くこと、社員や社員の家族が安心して働けること、この3つのことを守り続けるためには、激変する社会の中で、単に目先の利益を追い求めるのではなく、中長期的な視点で堅実な経営を行い、安定した企業活動を続けるという大切であると考えています。

-

サステナブルを意識し始めたきっかけはありますか?

当社は地域や社会にとってなくてはならない存在であり、サステナブルな企業活動をする責務があると思っております。また、昨今の環境問題や社会問題、ライフスタイル等の新しい価値観の広まりからSDGsを強く意識するようになりました。

- Q.

- 強み・弱み・機会・脅威(SWOT分析)、付加価値・差別化

-

岡本先生が行ったSWOT分析によると、機会の項目には、「日本国内の市場は小さくなっているが、海外の市場は大きい」とされていたのですが、海外展開についての今後のビジョンを教えていただきたいです。

国内の内需は減少しているものの、今後プラントの事業再編が起こり、プラントに関わる事業が必要とされますので、まずは人を大切にしながら国内で事業規模を拡大させていきたいと考えています。エンジニアや施工管理向けの外国人の採用も推進し、当社の多様性が向上していく中で海外展開を検討したいと思っています。特にエンジニアリングの海外展開を考えております。

-

創業86年の中でプラントをメンテナンスし続けていることや、そこで培った信頼、技術力が新興他社には模倣困難であることが強みとされていましたが、信頼関係を築く上で大切にしていることはありますか。

安全と品質を守ることが信頼関係の構築に最も大切だと思っております。そのためには人材育成しかありません。社員の成長が企業の発展に繋がります。当社ではテクニカルスキルだけではなくノンテクニカルスキル(フェルトリーダーシップ)の教育にも力を入れ、地域や顧客から信頼される企業を目指しています。

-

人を大切にしているとのことですが、人を育てるとは、育てる上で具体的にどのような目標や方針を立てていますか。

社員の価値観やビジョンを共有し、中長期的な視点で目標を立てることで、キャリア形成・キャリアアップを目指します。スキルアップについては、新人や若手社員は経験豊富な先輩と一緒に作業し実際の業務(OJT)を通じてスキルを修得することやe-learning教育や資格取得(OFF-JT)で知識を向上させます。単にやり方を教えるだけでなく、作業の「なぜこうするのか」という原理原則を理解できるような教育を大切にしています。

-

一貫施工体制が強みだと思いますが、その体制を行うこととなった経緯を教えて欲しいです。

会社の起業当時は機械修理だけでしたが、顧客の要請から機械修理だけではなく配管や圧力容器の製造、足場や断熱、塗装等の工事も実施するようになりました。

-

日本国内の市場が小さくなっていて、海外の市場は大きいためこれから海外に進出していく可能性があると思うのですが、現段階で海外進出に向けて取り組んでいることがあれば教えていただきたいです。

2025年3月に外国人の高度人材を採用しました。エンジニアリングや施工管理技術を習得させ、今後の海外進出に繋げていきたいと考えています。これからも積極的に外国人採用を推進し、社員の多様化やネットワークの構築を進めていきます。

-

高い技術力と専門性が強みだと感じたのですが、その強みを生かしてさらに成長・事業拡大のために取り組んでいることはありますか?

これまでは化学プラントがメインでしたが、現在は水素製造装置や半導体向けの装置等の製造にも取り組んでいます。また、中四国だけではなく関東への商圏の拡大も行っており、今後は設計や電気計装関係の分野への参入も視野に人材の育成を進めています。

-

一貫施工体制を構築するためにどのような人材教育や設備管理、システムを整備していますか?

一貫施工を実現するために様々なスキルを持ったサプライヤー(協力会社)とパートナーシップを構築しています。一貫施工体制の維持にはサプライヤー管理が重要です。

-

メンテナンス性の高いエンジニアリングサービスとあるが、メンテナンスにおいて他企業よりも優れている点や意識して行ってるサービスはありますか。

プラントのプロセスや機器の特性を理解して、最適なメンテナンスサービスを提供するということを大切にしています。最適なメンテナンスとは安全、品質、納期、コスト等を考慮し、その時の一番いい方法をお客様と一緒に考え、提案することだと思っています。

-

どのようにして協力会社とのネットワークを築きましたか。

事業展開をしていく中で、人の紹介等を通じて必要な協力会社とマッチングしてきました。信用のできる人的なネットワークが良いかなと思います。あとは銀行等の金融機関等の紹介も良いと思います。

-

企業の強みとして高い技術力と専門性の高い技術力をあげられていますが、人材育成の研修で何か工夫していることはありますか?

当社のキャリア形成・キャリアアップの特徴としては、理念から人事制度まで一貫性を持ち、会社の推奨計画を参考にしながら、自分でスキルアップ計画を考えることを大切にしています。自社のテクニカルトレーニングセンターで専門的な技術の習得を目指します。

-

事業内容について他の企業と特に差別化している点を教えてください。

大手にはない当社のコアコンピタンスとしては、自社で施工管理技術と施工技能を保有しているというだと思っています。

-

人口減少に対してどのような対策を取りますか?

社員のワークライフバランスを考慮し、働きやすい環境とエンゲージメント向上を図り、リファラル採用ができる会社づくりを目指しています。工高校や専門学校と連携し、インターンシップや職場見学を実施し、採用活動を強化しています。また、今後は 海外の優秀な人材も積極的に採用していきたいと考えています。業務に就いては、DXを推進し、業務の自動化や省力化、作業の効率化や負担の軽減を図っています。

-

信頼関係を築くにはどのようなことが大切ですか?

安全と品質を守ることが信頼関係の構築に最も大切だと思っております。そのために徹底的に人材育成をしていきたいと考えています。

-

人口減少、高齢化に対してなにか備えていることはありますか?

若い人に選ばれる会社づくりと女性も活躍できる環境づくりによって、若手人材の確保を継続的にするということと、経験豊富なシニア人材の活用を推進しています。

-

海外市場に展開する際にデメリットはありますか?

文化や言語の違い、法律や規制の違い、競争環境やコスト負担の増加、為替、地政学リスクなどが考えられます。国内と違い、距離や時差もあるので信用できる社員の育成も必要です。

-

人口減少、高齢化等を脅威として挙げられている中、どのようにして「新卒定着率90%」を維持されているのかその要因をお伺いしたいです。

採用活動時に丁寧な会社説明や価値観の共有をすることでマッチングミスをなくすことを大切にしております。入社後は、新卒社員が自信を持って業務に取り組めるように、徹底した教育とサポートを実施しています。社員一人ひとりに明確なキャリアアップの道を示し、成長を実感できる環境の整備等、充実した人事制度を構築していることが定着の要因であると思っています。また、オープンで協力的な社内文化の根づきや若手社員の意見を尊重した社員同士のコミュニケーションの活性化、ワークライフバランスを重視した柔軟な勤務体系や休暇制度の導入、社員の生活の質を向上を目指した福利厚生等が当社の定着の要因であると考えています。

-

現在の事業運営や製品開発で、課題と感じていることはありますか?

常に変化する事業環境の中にいますので、課題が尽きることはありません。たくさん経営課題はありますが、やはり人材育成が最も大きな課題だと思います。

- Q.

- 顧客・競合・協調関係(3C分析+C)

-

使命で「お客様のニーズに敏感かつ迅速に反応し、安全で高品質なエンジニアリングサービスを提供する。」と掲げているが、ニーズに応えるために何をしていますか?

当社に求められているニーズを把握し適切に理解することと、そのニーズを経営課題に落とし込み課題解決に向けた計画を立てています。ニーズによって、すぐに解決できることと中長期的に解決していくこと等があります。

-

HPの施工実績を見ると機器納入実績や工事実績が多く、様々な企業と関りがあると感じました。企業と関わるきっかけがあれば教えてください。

行政が主管するビジネスマッチングの商談会やサイトを通じて企業と関わることが多いです。当社ではそのきっかけを案件獲得まで繋げるために私がトップ営業を行っています。仕事が受注できればリピート案件に繋がることが多く、工事担当者のルーティン営業を行っています。

-

競合他社と差をつけるために取り組んでいることはなにがありますか?

人本経営という「Employee and Family - First Management」を経営方針に掲げ、人を大切にした経営を行っています。特に注力しているのが、やはり人材育成です。技術力だけでなく、人としての魅力を高めるノンテクニカルスキル教育を実施し、社員全員がリーダーになれる組織を目指しています。

-

今まで培った伝統の保守と最新技術による革新の両立をするための秘訣を教えて下さい。

原理原則を重視した教育や技能伝承を実施することを大切にしております。その上で、先進機器の導入やDXの推進を図り、生産性や効率化を目指しています。原理原則や本質の理解が重要だと思います。

-

今後、海外進出などのビジョンはありますか?

今後、外国人の高度人材を積極定期に採用し、エンジニアリングや施工管理技術を習得させ、今後の海外進出に繋げていきたいと考えています。

-

顧客の信頼を築くために安全性の他に重要視していることは何ですか?

安全が最も大切ですが、安全の次に大切なのは品質だと思っています。安全と品質を守るためにはやはり人材育成と組織づくりと仕組みが大切です。

-

現在グローバル市場における需要が高まっているそうですが、海外での事業に取り組むために社員に施している育成事業などはありますか?

現在、海外展開に向けた社員の育成事業はありませんが、外国人採用を通じて海外展開への意識が付いてきています。これから海外展開に何が必要なのかが分かってくると思いますので、着手していきたいと思います。

-

社員の方のエピソードで、現社長になってから社内の環境がよくなったという話がありましたが、社長に就任してから、まず社内で取り組み始めたことはなんですか?

真っ先に取り組んだことは、「理念」の策定です。創業時に何を思って起業したか、その背景には何があったか等の歴史や先人の想いを知り、自社の存在価値を明文化しました。それを社員に浸透させることで自分の会社へ自信や自分の仕事への誇りに繋がったと思います。現在ではビジョン・ミッション・バリューを重視したパーパス経営と呼ばれています。その後は、人事制度や賃金規程、人材育成システム等の構築や福利厚生の充実等にも注力し、あらゆる経営基盤を構築してきました。

- Q.

- 長期・短期のビジョン、計画、方針

-

既存の石油化学プラントと今後導入されていく可能性の高い再生可能エネルギーでは、正直どちらが貴社にとって都合がいいですか?

新たなビジネスの機会があるということは参入できる可能性が高まるということなので、再生可能エネルギーへの環境負荷のプラントにビジネスチャンスを感じています。

-

これから長期のビジョンとして、会社の理想を教えて欲しいです。

会社は社員のことを想い、社員は会社のことを想う組織づくりをしたいです。人本経営という「Employee and Family - First Management」を経営方針に掲げ、人を大切にした経営を行い、会社と社員のエンゲージメントを高めていきます。また、社員から経営者(リーダー)を創出できる会社にしたいです。

-

国内外への進展など長期的なビジョンについて具体的に考えていることはありますか?

国内では今後のプラントの事業再編の中で、人を大切にしながら国内で事業規模を拡大させていきたいと考えています。具体的には関東エリアへの商圏の拡大、設計事業や電気計装事業への事業領域の拡大を考えています。国外ではエンジニアや施工管理向けの外国人の採用を推進し、エンジニアリング事業の海外展開を考えています。

-

長期的に見据えているビジョンはありますか?

プラント工事業で関東エリアへの商圏の拡大と設計事業等の事業領域の拡大を見据えています。外国人を活用したエンジニアリングの海外展開も視野に入れています。

-

社員が提案して実際に採用した良いプロジェクトはありますか?

これから本格的に実施していきますが、アニバーサリー休暇の導入やいきいきわくわくポスト(改善提案)等の取り組みが良いなと思っています。

- Q.

- 求める人材・働きがい・人材教育・男女共同参画

-

平均年齢が若い、若手が重要職に就くことのデメリットはありますか?

現場経験や人的ネットワークが不足していること等のデメリットがあります。しかし、それらを上回る若手のモチベーション等のメリットの方が大きいと思っています。デメリットは組織的にカバーしていきたいと考えています。

-

工場のイメージとして、長時間労働を行っているイメージがあるのですが、大石工作所さんではどのようにして社員のプライベートと仕事の両立を図っているのか知りたいです。

休日の多さ(量)というよりは休み方(質)を大切にしています。採用を有利にするために表面的に休日を多くしている会社もあると思いますが、実際に蓋を開けてみると時間外労働や休日出勤も多く、有休も自由に使用できないという会社も多いのではないでしょうか。当社では時間外労働の管理や有給休暇の取得促進等、必要に応じて休暇を取得しやすい環境を整え、リフレッシュを奨励しています。社員の価値観を共有し、人生の中で何を大切にしているかを尊重した働き方を提供したいと思っています。例えば、お祭りが好きであれば祭り時期は休める。子供が小さい時期であれば子供の行事を優先することができる。海外旅行に行きたい人はまとまった休みが取れる等、その時の環境によって大切にしたいことの変化もあると思いますので、それに合わせた「休み方(質)」を重視したいと思っています。

-

女性の就職率が少ない職業だと思われるが、現在大石工作所にはどれぐらい女性がいて、現在いる女性の社員はどんな仕事をされているのか知りたいです。

全体の15%が女性従業員です。品質保証部や総務部で女性社員が活躍しています。今後は設計等の業務にも女性が活躍してくれることを期待しています。

-

一般事業種行動計画の中で女性の働き手を獲得するための取り組みを進めていると思うのですが、現段階でインターンシップや見学会の参加実績や女性応募者の増加率などの結果が出ていれば教えていただきたいです。

男女関わらずオープンファクトリーやインターンシップの受け入れ前には、対象者に合わせたプログラムを構築しています。2024年には新卒の女性監督者が入社しました。最近では女性の高専生にも当社に興味を持っていただき、工場見学等の参加者も多くなってきています。

-

いきいきわくわくプロジェクトを始めたきっかけや時期、提案された課題解決を実際に行った例について詳しくお聞きしたいです。

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうことも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。

-

学生時代は心理学を学んでいた方が働いているという動画を見ました。専門性が高い業種にも関わらず、なぜ知識を持っていない人を採用しているのでしょうか。

プラントという専門性の高い業界ですが、逆に学生時代にプラントについて学んでいる方もほとんどいないのでスタートラインはみんな同じです。入社後の人材育成の中で知識や技術の習得ができます。また施工管理職は専門性も必要ですが、協調性や調整力、フットワークの軽さややり抜く力等、人間力が問われることの方が多く、初めから理系で工学的な知識が必要ということは全くありません。

-

会社の変化を進めていくうえで苦労したことは何ですか?

会社の改革を進める際に反対勢力や変化へのアレルギーが出るということはよく聞きますが、当社ではあまりそのようなことはなく皆さん協力的で割りと改革を進めやすかったですが、それでも私と社員(特に経営幹部)の想いの強さやスピード感の違いに歯がゆい思いをしました。すぐやるという着手力やいつまでにやる!という納期意識を植え付けることは未だに課題です。結局、自分一人では何もできないので、いかに皆に動いてもらうか、そのために目的を理解してもらうかが肝心です。

-

現在、会社を経営されていて一番やりがいや働き甲斐を感じるのはどんな時ですか?

私のやりがいや働き甲斐は、社員の成長と会社の発展です。社員が自分の成長を感じ、チームや会社に貢献してくれ、会社や自分の仕事に自信と誇りをもってくれることにやりがいを感じます。お客様や取引先から会社の勢いや社員を褒められた時は本当に嬉しいです。また、社員の結婚やマイホームを持つこと等、社員の人生が充実していることは社長冥利に尽きます。

-

強みである高い技術力を新入社員に教えるとき、気を付けていることはありますか?

新入社員には、私自ら当社の理念について話をします。技術を学ぶ前に、当社の社員としての心構え(Mindset)を意識してもらいたいと思っているからです。そして、原理原則を重視したテクニカル教育やフェルトリーダシップ等の人間力を重視したノンテクニカル教育を行っていきます。

-

工場作業は若い人が少ないイメージあったため、若い人も多く在籍していることに驚きました、。若い人の周知のために行っている策があれば教えてください。

地域の方々に当社の工場を見学していただく「オープンファクトリー」をはじめ、小学生向けのお仕事体験や中学生のU-15ジョブチャレンジ、高校生の工場見学やインターンシップ、出張講座、大学生のインターンシップ等、会社のことやプラントを知っていただく様々な取り組みが当社にはあります。また、地域の方々のイベントやお祭り等の地域行事に協賛させていただき、地域を元気にすることで、当社をアピールしています。オープンファクトリーやインターンシップを開催することで若年層の方にも、ものづくりの魅力や地元企業への理解を深める活動を行っています。

-

全体的に社長・課長の年齢も若いというのは、製造業が未経験の若手も成長するための環境があってこその結果であると思うのですが、経験者や熟練者を雇った方が、時間や金銭的にコストダウンできるような気がするのですが、積極的に若手・未経験を雇う理由と、雇える理由を知りたいです。

若手採用を積極的に行っている理由については、長期的なビジョンで人材確保を行っているからです。若いうちから当社に関わり、当社の価値観の中で長く育ってくれることで会社の成長に貢献してくれるポテンシャルへの期待と社内でキャリアパスを作り、将来のリーダー候補として育成できることが理由の一つです。若い人ならではのフレッシュさや活気、新しい視点や柔軟性を取り入れることで社内が明るくなります。また、人事戦略の上で、中途採用で臨時的に採用するよりも定期的に人材を確保していく方が人材構成のバラツキも抑制できます。雇える理由については、労働市場の変化で人材が確保できている会社に仕事が増えてきているということ。顧客のサプライヤー管理の要件が、一過性のコストだけではなく、将来を見据えたパートナーシップを重視するようになり、採用できて人材がいるということ自体が選ばれる理由になってきているということ。このような理由から安定した人材の確保と育成を実現しています。

-

若手社員で文系出身者と理系出身者の間にどのくらい理解速度や技術に差はありますか?また、その差を少なくするためにしていることはありますか?

入社初期はやはり工学的な学習をしている理系出身者の方と比べると知識や理解度の差はあります。しかし、その差はやる気(本気度)ですぐに埋めることができます。当社の人材育成システムで学習し、現場経験を積めば、2~3年くらいで十分埋まると思います。特に施工管理技術は、知識だけではなく、マネジメント能力が問われる職種です。また、知識や技術を保有していたとしてもそれをどう使うかが肝心であり、結局のところ人間力(フェルトリーダシップ)が高い人材が企業には必要です。今後、人工知能AIが進むにつれ、人にしかできないことに付加価値が付いてきます。ノンテクニカルスキルの向上を重視した人材育成が必須であると考えています。

-

女性の活躍を推進することによるメリットは何ですか?

女性ならではの細かな管理や多様な視点で、様々な発想やアイデアが生まれ、業務革新や業務改善が促進されます。また、性別に関わらず多様なバックグラウンドを持つ社員がいることで、チームの柔軟性や創造力が向上し、職場が活性化すると思います。女性社員の活躍の場を広げることで、優秀な人材を確保でき、性別に関係なく平等に活躍できる職場環境が、社会的評価を高め、企業のブランド力を強め、企業イメージも向上し、定着率も高まります。男性に比べ、女性の方が責任感があるようにも感じます。性別で区別することは過剰に意識せず、その人の特性や能力、その人がやりたいことを尊重して、将来を見据えながら業務に従事してもらうようにしています。

-

どのような人材が業界に向いていますか?

プラントメンテナンスは、技術力・体力・責任感・安全意識といったことが求められる仕事ですので、「慎重で丁寧な性格」「チームワークを大切にできる人」「技術を身に付ける意欲のある人」「フットワークが軽く最後までやり切れる人」が向いていると思います。

-

文系でも活躍できるようになるために特に力を入れている教育は何ですか?

当社では、理系文系を問わず、入社後約3カ月間の新入社員教育を実施しています。社内の主要な業務や大まかなプロセスを理解することと、プラントの特性や作業をする上で必要な最低限の資格やスキルを習得します。その後、各部門のジョブトライアルやキャリア面談等を経て、配属になります。専門的な知識やスキルは業務経験を積みながら、国家資格等の資格取得やマネジメント研修を実施し、キャリアアップを目指していきます。社内のテクニカルトレーニングセンターによる実地研修の「OJT」と社内外の研修やe-learningの「OFF-JT」によってプラントにかかわる知識を基礎から学ぶことができます。

-

やりがいを感じる瞬間は何か知りたいです。

私のやりがいは、社員の成長と会社の発展です。社員が自分の成長を感じ、チームや会社に貢献してくれ、会社や自分の仕事に自信と誇りをもってくれることにやりがいを感じます。お客様や取引先から会社の勢いや社員を褒められた時は本当に嬉しいです。また、社員の結婚やマイホームを持つこと等、社員の人生が充実していることは社長冥利に尽きます。

施工管理者や技能者としてのやりがいは、自分自身のスキルアップを感じたり、任される仕事が増えてきたりすることではないでしょうか。大きなプロジェクトを完成した時の達成感、一緒に仕事した仲間との打ち上げは何とも言えません。また、能力や会社への貢献度を評価され、会社の経営幹部に抜擢されることもやりがいの一つだと思います。経営幹部になると社内だけれはなく、地域や業界の中でも存在感があり、頼られる存在になります。もちろん、役割に応じて対価が上がっていくこともやりがいを感じる瞬間だと思います。 -

「いきいきわくわくプロジェクト」について具体的にどのようなことが課題として上がって、それについてどう課題解決されているのか知りたいです。

当社のエンゲージメントを可視化し、AIで問題解析を実施した結果、1.相互理解不測、2.称賛・フィードバック不足、3.部門間コミュニケーション、4.ストレス⇔やりがい、5.上司や同僚からの支援の5つが上がりました。それらの課題解決のために、全社員を5チームに分け、一年間、議論を重ね、取り組みを進めてきました。具体的にそれぞれの本質的な原因を掘り下げていくと、どの課題をとっても「コミュニケーション不足」が上がりました。コミュニケーション不足といっても、コミュニケーションを取っていない訳ではなく、社員が増加する中で、必要な情報が必要な時に必要な人に共有できていないことや、細かな意見やアイデア、称賛や感謝の気持ちを伝えきれていないこと等、コミュニケーションの質の改善が必要だとわかりました。そこで、うまく情報が伝達するようなIT環境の整備や集まりやすいしくみを取り入れました。具体的には、いきいきわくわくPostというアプリや称賛アプリというアプリの作成をし、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになったことで、その問題を解消するようにしています。また、社員厚生旅行やアニバーサリー休暇等の提案もあり、社員厚生旅行については実施し、アニバーサリー休暇については検討しています。

-

全社員で社内の課題を解決する取り組みを行っているとお聞きしましたが、そこで出た課題をどう解決したか、それで社内がどのように変わったか知りたいです。

当社のエンゲージメントを可視化し、AIで問題解析を実施した結果、1.相互理解不測、2.称賛・フィードバック不足、3.部門間コミュニケーション、4.ストレス⇔やりがい、5.上司や同僚からの支援の5つが上がりました。それらの課題解決のために、全社員を5チームに分け、一年間、議論を重ね、取り組みを進めてきました。具体的にそれぞれの本質的な原因を掘り下げていくと、どの課題をとっても「コミュニケーション不足」が上がりました。コミュニケーション不足といっても、コミュニケーションを取っていない訳ではなく、社員が増加する中で、必要な情報が必要な時に必要な人に共有できていないことや、細かな意見やアイデア、称賛や感謝の気持ちを伝えきれていないこと等、コミュニケーションの質の改善が必要だとわかりました。そこで、うまく情報が伝達するようなIT環境の整備や集まりやすいしくみを取り入れました。具体的には、いきいきわくわくポストというアプリや称賛アプリというアプリの作成をし、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになったことで、その問題を解消するようにしています。また、社員厚生旅行やアニバーサリー休暇等の提案もあり、社員厚生旅行については実施し、アニバーサリー休暇については検討しています。

それらを実際に実行に移すことで、会社と社員の信頼関係や愛着心が高まり、エンゲージメント向上に繋がります。現在はとても良い雰囲気で仕事ができていると思います。 -

ものづくりに関わることは何がやりがいですか?

ものづくりに関わるものとしてのやりがい、特に当社では施工管理者や技能者としてのやりがいというのは、自分自身のスキルアップを感じたり、任される仕事が増えてきたりすることではないでしょうか。大きなプロジェクトを完成した時の達成感はこの上ない喜びに変わります。また、能力や会社への貢献度を評価され、顧客や地域からも認められ、この業界においてなくてはならない存在になることは、ものづくりに関わるものにとってとてもやりがいのあることだと思います。また、現状に満足せず、様々な技術の進歩を学んでいくこき、知る喜びというのもやりがいに繋がっていると思います。

-

新入社員が技術を身に着けるために新人教育として行っていることを知りたいです。

当社では、入社後約3カ月間の新入社員教育を実施しています。社内の主要な業務や大まかなプロセスを理解することと、プラントの特性や作業をする上で必要な最低限の資格やスキルを習得します。その後、各部門のジョブトライアルやキャリア面談等を経て、配属になります。専門的な知識やスキルは業務経験を積みながら、国家資格等の資格取得やマネジメント研修を実施し、キャリアアップを目指していきます。当社のキャリア形成・キャリアアップの特徴としては、理念から人事制度まで一貫性を持ち、会社の推奨計画を参考にしながら、自分でスキルアップ計画を考えることを大切にしています。自社のテクニカルトレーニングセンターで専門的な技術の習得を目指します。

-

人材育成に力を入れられていますが、実際行動計画として推進したことでどのような成果が出ましたか?

社員の早期戦力化に繋がり、増収増益に繋がっています。社員や拠点も増え、2025年度には千葉に工場を建設し、関東に進出します。会社の規模が拡大していることや社員が自分自身の将来性(ビジョン)を感じられることで定着にも繋がっています。プラントメンテナンス従事者や業界全体を盛り上げていき、この業界に携わる人たちの存在価値や処遇をもっと良くしていきたいと考えています。

-

女性活躍推進を積極的に行う理由が知りたいです。

女性ならではの細かな管理や多様な視点で、様々な発想やアイデアが生まれ、業務革新や業務改善が促進されます。また、性別に関わらず多様なバックグラウンドを持つ社員がいることで、チームの柔軟性や創造力が向上し、職場が活性化すると思います。女性社員の活躍の場を広げることで、優秀な人材を確保でき、性別に関係なく平等に活躍できる職場環境が、社会的評価を高め、企業のブランド力を強め、企業イメージも向上し、定着率も高まります。男性に比べ、女性の方が責任感があるようにも感じます。製造プロセスにおける品質管理等は女性の方が向いているのではないかと思います。

-

技術職の方が多いと思われますが、何年ごとかのジョブローテーション等はありますか。

新入社員は入社後、数ヶ月単位で全ての部署の業務を体験します。中堅社員やベテラン社員はキャリアアップに合わせて業務の範囲を広げています。会社の経営方針の中で人事戦略的に部署異動や業務転換というジョブローテンションもあります。

-

従業員のモチベーションを高めるために現場の声をどのように反映させていますか?コワーキングスペースやジム以外に何かあれば教えていたただきたいです。

全社員参加型のいきいきわくわくプロジェクトを開催することで現場の声をタイムリーに取り上げることができています。社員一人ひとりが自分だけではなく、仲間の成長や会社の発展のことを真剣に考え、向き合い、発言し、会社の経営を自分事として捉えることで、モチベーションアップが高まると思います。

-

社員が意見を出しやすい環境だなと感じたのですが、どのようにしてこのような環境づくりをしていますか?

会社は社員のことを想い、社員は会社のことを想う組織づくりをしたいからです。現在、人本経営「Employee and Family - First Management」を経営方針に掲げ、人を大切にした経営を行っています。社員が安心して楽しく納得して働ける職場環境をつくりたいと思っています。今後、そのような会社が選ばれ、勝ち残っていくと思っています。

-

求める人材でリーダーの経験がある人とありましたが、リーダーの役割があまり得意じゃない人はどのような要素を強化したらよいですか?

リーダーの役割があまり得意じゃない人は、リーダーの立ち場を自分事として捉え、腹落ちしたら、リーダーに同調し、サポート役に回ることに徹するのも一つではないでしょうか。リーダーがいくら頑張っても付いてきてくれる人がいないと何もできないし、心が折れます。サポートしてくれる人がいてこそだと思います。

そのためには、相手の意見をよく聞き、自分の考えを分かりやすく伝える力を磨くことや、業務の中で問題を見つけ、自ら改善する方法を考え、提案する習慣をつけること、そして周囲と連携しながら物事を進める力を身につけることで、チームを支える役割を担えると思います。 -

人間力を高めるためにどのようなことを大切にして人材育成をしていますか?

人間力(当社ではフェルトリーダシップ)を高める人材育成の取り組みとして、ノンテクニカル研修を実施しています。社内外のリーダーシップ研修の実施やファシリテーション研修の実施し、マネジメントスキルを向上させ、プロジェクトリーダーを任せて経験を積むことを通してリーダーを育成しています。

-

求める人材にあるような取り組みの提案ができる人というのはアイデアなどが必要になると思うのですが、そういったアイデアを思いつく方法はありますか?

アイデアを思いつくために必要な方法として、私は自問自答するということと、深堀するということの2つが特に大切だと思います。日頃から自分の業務に対してこの方法で良いのかという自問自答をすることなくしては、アイデアを思いつくことができません。また、自分が責任者の立場になり、一歩踏み込んで深堀していき、なぜその業務が必要なのかという目的を認識することで、より良い提案が思いつくことに繋がると思います。それが認識できれば、ネットや他の競合他社や業種等で実施していること等の情報収集をする等、提案に繋げる行動ができると思います。

-

会社を良くするような取り組みの提案ができる人材を求めているということでしたが、具体的に今まで社員からどのような提案があり、どのように会社が変わりましたか?

会社の業務効率を図るのためにDXの推進をしていますが、その業務改善の提案をしていただき、作業の簡素化や経済的効果にも繋がっています。また、現場作業の手順や道工具の改善、先進機器の導入等の提案もしていただき、安全・品質面や生産性の向上、収益性にも繋がっています。社内表彰制度の改善提案表彰や目標以上の利益を出した年度は決算賞与にも反映し、社員へ還元をしています。

-

女性が工業分野に積極的に進出していくことのメリットは何だと思われていますか?

女性ならではの細かな管理や多様な視点で、様々な発想やアイデアが生まれ、業務革新や業務改善が促進されます。また、性別に関わらず多様なバックグラウンドを持つ社員がいることで、チームの柔軟性や創造力が向上し、職場が活性化すると思います。女性社員の活躍の場を広げることで、優秀な人材を確保でき、性別に関係なく平等に活躍できる職場環境が、社会的評価を高め、企業のブランド力を強め、企業イメージも向上し、定着率も高まります。男性に比べ、女性の方が責任感があるようにも感じます。製造プロセスにおける品質管理等は女性の方が向いているのではないかと思います。女性だからといって単純な事務作業を選択すると、今後はAIによってその作業はなくなっていくと思いますし、正当な対価を得られる職種や会社を選ぶべきだと思います。

-

今まで実際に会社をより良くするための提案をされたことがありますか。またどのような提案でしたか。

会社の業務効率を図るのためにDXの推進をしていますが、その業務改善の提案をしていただき、作業の簡素化や経済的効果にも繋がっています。また、現場作業の手順や道工具の改善、先進機器の導入等の提案もしていただき、安全・品質面や生産性の向上、収益性にも繋がっています。社内表彰制度の改善提案表彰や目標以上の利益を出した年度は決算賞与にも反映し、社員への還元をしています。

-

大石工作所さんの「いきいきわくわくプロジェクト」では、これまでどのような課題が出てきて、どのように解決したのでしょうか。

当社のエンゲージメントを可視化し、AIで問題解析を実施した結果、1.相互理解不測、2.称賛・フィードバック不足、3.部門間コミュニケーション、4.ストレス⇔やりがい、5.上司や同僚からの支援の5つが上がりました。それらの課題解決のために、全社員を5チームに分け、一年間、議論を重ね、取り組みを進めてきました。具体的にそれぞれの本質的な原因を掘り下げていくと、どの課題をとっても「コミュニケーション不足」が上がりました。コミュニケーション不足といっても、コミュニケーションを取っていない訳ではなく、社員が増加する中で、必要な情報が必要な時に必要な人に共有できていないことや、細かな意見やアイデア、称賛や感謝の気持ちを伝えきれていないこと等、コミュニケーションの質の改善が必要だとわかりました。そこで、うまく情報が伝達するようなIT環境の整備や集まりやすいしくみを取り入れました。具体的には、いきいきわくわくPostというアプリや称賛アプリというアプリの作成をし、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになったことで、その問題を解消するようにしています。また、社員厚生旅行やアニバーサリー休暇等の提案もあり、社員厚生旅行については実施し、アニバーサリー休暇については検討しています。

-

社員に若者が多い中で、女性の活躍を推奨していますが実際に女性社員からの意見はどうですか?

当社において、女性の施工管理職としての推進は始まったばかりで、これからより力を入れていき、定着を目指していきたいと思っています。最初は不安な面もありますが、慣れてくると仕事への自信がつき、頑張ってみたいという意見もあります。今後、女性の施工管理者の増えてくるとそれが当たり前になっていき、お互いに教え合う風土も醸成されていくので、今はしっかりと女性の施工管理者をサポートして、女性の活躍の場を増やす活動をやり切りたいと思います。

-

技術職は男性が多いイメージですが、男女共同参画に取り組んでいることや意識していることはありますか?

男性社員の育児休暇取得促進による育児・介護休業の充実や女性のキャリア形成支援等に取り組んでいます。固定観念を無くし、性別に関係なく個々の能力を発揮できる環境をつくること。また、フェムテックを学び、女性が安心して働ける職場づくりを推進しています。

-

求める人材として主体的に活動できる人を求めているように感じたのですが、実際に若手社員が率先して行った取り組みはありますか?

会社の人事制度を若手でも分かりやすく理解できるように、20代の社員が中心となって人事制度ガイドブックをブラッシュアップしました。その取り組みと成果物に対して、社内外から好評をいただいています。

- Q.

- その他

-

「いきいきわくわくプロジェクト」について興味をもったので、具体的に教えていただきたいです。

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうということも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。全社員が個々の価値観や能力を最大限に活かしながら「いきいきわくわく」働けるように、ワーク・ライフ・バランスを考慮した職場環境づくりの推進と、エンゲージメント(会社と社員の相互信頼)向上を目指すためにこの取り組みを始めました。

-

愛媛県庁の大石工作所さんのページに、工場内にある公園である「Oishi Park」について書かれていたのですが、どのようなきっかけで「Oishi Park」を始めたのですか。

工場内にある公園「OISHI PARK」は、2019年に開催された愛媛県のイベントの「えひめさんさん物語」の中の「アーティスト in ファクトリー」として、彫刻家の柳原絵夢氏と社員のアイデアによって創り出されました。これは当社を知ってもらう強みとなり、オープンファクトリーやインターンシップに繋げています。

-

現在までにぶつかった大きな壁はありましたか?またどのように乗り越えてきましたか?

昭和55年に顧客の事業が国内から撤退した時が当社にとって一番大変だった時期と言えます。また、大企業の地方進出やグローバル競争に巻き込まれた時も大変でした。現在では、物価高騰やエネルギー問題、少子高齢化、国内の内需減少等の問題に直面しており、企業を取り巻く事業環境が変わる度に様々な機会や脅威にさらされます。それらの潜在化したリスクを顕在化し、自社の強みを活かし、リスクマネジメントを実施することで厳しい時期を乗り切ります。

-

今後会社として新しく取り組んでみたいと考えていることはありますか?

いきいきわくわくプロジェクトをプロジェクトからオフィシャルな活動として進化させようと考えています。その名も「いきいきわくわくコア・ラボ」。「たくさんのコミュニケーションと小さなイノベーション」をキャッチコピーに全員参加型の経営を推進していきたいと思います。

-

海外の市場はどの国がありますか?

当社ではベトナム、インドネシア、タイ等の東南アジアの市場を検討中です。ベトナムの高度人材の社員が入社したので、その社員がベトナムに帰国した時に、ベトナムでエンジニアリングの会社を起業できないか検討しています。

-

「いきいきわくわくプロジェクト」ではどのような提案が出ていますか?

当社のエンゲージメントを可視化し、AIで問題解析を実施した結果、1.相互理解不測、2.称賛・フィードバック不足、3.部門間コミュニケーション、4.ストレス⇔やりがい、5.上司や同僚からの支援の5つが上がりました。それらの課題解決のために、全社員を5チームに分け、一年間、議論を重ね、取り組みを進めてきました。具体的にそれぞれの本質的な原因を掘り下げていくと、どの課題をとっても「コミュニケーション不足」が上がりました。コミュニケーション不足といっても、コミュニケーションを取っていない訳ではなく、社員が増加する中で、必要な情報が必要な時に必要な人に共有できていないことや、細かな意見やアイデア、称賛や感謝の気持ちを伝えきれていないこと等、コミュニケーションの質の改善が必要だとわかりました。そこで、うまく情報が伝達するようなIT環境の整備や集まりやすいしくみを取り入れました。具体的には、いきいきわくわくポストというアプリや称賛アプリというアプリの作成をし、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになったことで、その問題を解消するようにしています。また、社員厚生旅行やアニバーサリー休暇等の提案もあり、社員厚生旅行については実施し、アニバーサリー休暇については検討しています。

-

大学生へのメッセージとして「学生の時にしかできない経験を」ということですが、社長が実際に経験して役に立ったと思ったことはどのようなことですか?

一歩踏み込み、深堀していくことをお勧めします。具体的にはアルバイト等においても、社長や店長の立ち場となって物事を考え、その仕事の目的や仕事の流れ、お金の動き等の実践的な経験を積むことが社会に出てとても役に立つと思います。また、社会に出ると思っているほど時間がないので、海外の文化や価値観に触れることも良いと思います。私もラグビーばかりしていたので、留学をすればよかったと後悔しています。これからは投資や資産運用が大切になってくると思いますので、お金の知識や投資、ファイナンス、会計の基礎を勉強するのもいかがでしょうか。必ず役に立つはずです。

-

社員が提案できる雰囲気づくりのために行っている「いきいきわくわくプロジェクト」が魅力的だと思いました。このプロジェクトを思いついたきっかけを教えてください。

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうということも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。全社員が個々の価値観や能力を最大限に活かしながら「いきいきわくわく」働けるように、ワーク・ライフ・バランスを考慮した職場環境づくりの推進と、エンゲージメント(会社と社員の相互信頼)向上を目指すためにこの取り組みを始めました。

-

このような会社の雰囲気を作るきっかけとなった出来事はありますか?

私が入社した当時(22歳)は、お客様からの信用もなく、同業他社や協力会社からも相手にされてなく、更には社員すら当社のことを悪く言う、そんな会社でした。この会社をどうにかしないといけないという反骨心でこれまでやってきました。自分が働く会社と仕事に対して、誇りと自信を持てる会社。これを絶対に実現しようと必死でした。まず、理念の策定から始まり、あらゆる経営基盤の整備を同時進行で行いながら、一つずつ消去法で終わらせていきました。ようやく、その成果が出始めていると実感しております。これからも素直に謙虚に感謝の心で会社経営をしていきたいと思います。

-

若者が成長できるための評価制度はありますか?

当社にはしっかりとした人材育成システムと人事制度があります。また、社員のキャリア形成・キャリアアップのための人事制度のガイドブック「ぼうけんのしょ」や人事評価制度のガイドブック「成長のコンパス」があります。経験年数ではなく、会社に与える影響度や貢献度の大きさで評価を行っています。年3回の評価面談(目標設定面談・進捗確認面談・成果確認面談)を実施することで社員の成長を継続的に測っています。

-

学生時代にしかできない経験をしておくとよいとありましたが、勉学やその他の活動など具体的にはどのようなことがどう将来に役立ちますか?

一歩踏み込み、深堀していくことをお勧めします。具体的にはアルバイト等においても、社長や店長の立ち場となって物事を考え、その仕事の目的や仕事の流れ、お金の動き等の実践的な経験を積むことが社会に出てとても役に立つと思います。また、社会に出ると思っているほど時間がないので、海外の文化や価値観に触れることも良いと思います。私もラグビーばかりしていたので、留学をすればよかったと後悔しています。これからは投資や資産運用が大切になってくると思いますので、お金の知識や投資、ファイナンス、会計の基礎を勉強するのもいかがでしょうか。必ず役に立つはずです。

-

社員さんを大切にしようと思ったきっかけとかありますか。

会社は社会の公器であり、社員が幸せにならないと会社を経営している意味や存在価値がないと思っています。会社は社員のことを想い、社員は会社のことを想う組織づくりをしたいです。人本経営という「Employee and Family - First Management」を経営方針に掲げ、人を大切にした経営を行い、会社と社員のエンゲージメントを高めていきます。また、社員から経営者(リーダー)を創出できる会社にしたいです。社員を大切にする会社しか勝ち残れない世の中になっています。

-

学生の時にしかできない経験でこんなことしてたら将来役に立つということはありますか?

一歩踏み込み、深堀していくことをお勧めします。具体的にはアルバイト等においても、社長や店長の立ち場となって物事を考え、その仕事の目的や仕事の流れ、お金の動き等の実践的な経験を積むことが社会に出てとても役に立つと思います。また、社会に出ると思っているほど時間がないので、海外の文化や価値観に触れることも良いと思います。私もラグビーばかりしていたので、留学をすればよかったと後悔しています。これからは投資や資産運用が大切になってくると思いますので、お金の知識や投資、ファイナンス、会計の基礎を勉強するのもいかがでしょうか。必ず役に立つはずです。

-

若手ベテラン関係なく社員の意見を反映させる環境を整えると聞きましたが具体的にどのようなことを大切にしていますか。

当社には「あらゆる人から学ぶ」や「互いに教え合う風土をつくる」や「真剣に本気で向き合う」等の大石工作所の12ブロックという行動指針があります。固定観念を外し、ベテランや若手に関係なく意見を出せるオープンな環境をつくること、固定観念を外し、これまでの方法に疑問を持つことや新しい価値観の取り入れを積極的に推進し、ベテランの経験や若手の柔軟な発想から生まれる様々なアイデアを拾い上げて形にすることを大切にしています。

-

社員が楽しく心地よく仕事ができるようにしている工夫はどのようなところにありますか?

社員の誰もがいきいきわくわく楽しく働ける環境づくりは、一言では言い表すことができず、会社のしくみの様々なところにあると思います。理念経営やビジョンの共有、やりがいや自己成長感等、あらゆる企業活動のしくみの中でそれらを満足させる工夫があります。特に当社では全員参加型の経営を推進しており、2025年度からは「いきいきわくわくプロジェクト」→「いきいきわくわくコア・ラボ」というオフィシャルな活動を実施する予定にしています。これによって、よりオーブンな環境の中で、楽しく働ける職場環境づくりを全員で創っていくしくみが醸成すると思います。

-

採用動画で社長が飲みに連れていってくれ、可愛がってくれるとの内容でしたが、社員と社長との関わりはどのようにして行われていますか?

社員が増え、個々で飲みに行く回数も減ってきてはいますが、できる限り社員全員と話せられる場を持つように努力しています。また、社員の誕生日には必ずお祝いメッセージを送ったり、仕事で夜遅くなった日には翌日に労いの言葉を掛けるように心掛けています。

-

実際に社会に出てから役に立ったと感じた、学生時代の経験はありますか?

私はスポーツを通じて組織論を学びました。チームのキャプテンや副キャプテンを任せられ、主体的な組織を創るためのスキームやチームの末端までの意識の浸透をさせるコミュニケーションスキルが培われました。

また、学生時代にやっておいた方が良いことは、一歩踏み込み、深堀していくことをお勧めします。具体的にはアルバイト等においても、社長や店長の立ち場となって物事を考え、その仕事の目的や仕事の流れ、お金の動き等の実践的な経験を積むことが社会に出てとても役に立つと思います。また、社会に出ると思っているほど時間がないので、海外の文化や価値観に触れることも良いと思います。私もラグビーばかりしていたので、留学をすればよかったと後悔しています。これからは投資や資産運用が大切になってくると思いますので、お金の知識や投資、ファイナンス、会計の基礎を勉強するのもいかがでしょうか。必ず役に立つはずです。 -

社員同士の交流を深めるために行っている取り組みはありますか?

会社のイベントとしては、歓送迎会や懇親会、仕事の打ち上げ、忘年会や厚生旅行等を定期的に実施し、部署を超えた交流の機会を設けています。それ以外には、サッカー、マラソン、サイクリング、ラグビー等のクラブ活動も行い、趣味を通じて交流を図っています。クラブ活動には会社の補助もあります。

-

社長が現在仕事に関して勉強していることや興味を持っていることはありますか?

英語とAIです。とにかく英語が話せるようになりたいです。それとAIを使えるようになりたいです。仕事の質や効率が大きく変わると思います。

-

大石工作所さんの持つ仕事への情熱は何ですか?

当社は1938年に創業し、プラント設備の製造から建設及びメンテナンスまで一貫した施工を提供しています。「守り続け、支え続け、進化し続ける」という企業理念は、社会のインフラであるプラントを守り、ものづくりを支え続けるという使命を表しています。その使命は単なる業務ではなく、社員の人生の豊かさや笑顔を守り続け、地域経済や産業全体の発展を支え続けるという重要な意味を持っています。技術力を磨き続け、お客様の期待を超えるサービスを提供することに誇りを持ち、世の中になくてはならない会社であり続けたいと思っています。

-

英語を話せる人材は必要ですか?

現在、弊社に英語を話せる人はいません。既存の業務においては英語を話す必要はないですが、将来的には海外進出も視野に入れており、グローバルな取引や技術提携の可能性を考えると、英語を話せる人材が必要だと考えています。

-

「いきいきわくわくプロジェクト」において実際どういった課題提案があり解決されたのか成功事例等があればお伺いしたいです。

いきいきわくわくプロジェクトを始めた経緯は、以前から、若手・中堅・ベテランや経営幹部等、年齢や役職に関係なく、社員全員で経営をしていきたいという私の想いから満を持して2024年度にスタートしました。若手社員が経営に参画できるという環境をつくり、モチベーションや当事者意識をもってもらうということも狙いの一つです。要望事項を投稿できるいきいきわくわくPostというアプリを作成することで、誰でも気軽に意見やアイデアを集約できるようになりました。アニバーサリー休暇の導入や称賛アプリの開発等、とてもいい提案を頂いています。このような全員参加型の経営が、将来を担う経営者やリーダーの創出に繋がると思っています。

講義が終わって

- とにかく社員を大事にしていることが

分かりました。 - 「いきいきわくわくプロジェクト」のお話が一番印象に残りました。社員全員経営ということをとても意識されているということが分かりました。実際にプロジェクトの中で出た案が実施されようとしている点が、とても良いと感じました。自分もこのような仕組みやプロジェクトがある会社を希望したいと思いました。人材育成の面でも、このプロジェクトのお話でも、とにかく社員を大事にしているということが分かりました。社員ファーストな考え方が素敵だと感じました。愛媛大学 社会共創学部 学生

- 株式会社大石工作所

- INFORMATION

〒792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜六丁目2番45号

TEL 0897-46-1160

公式サイト http://ois.gr.jp/

その他の企業の講義を見る